Mit der SVP-Abschottungsinitiative («10-Millionen-Schweiz») ist Diskussion über die Schweizer Migrationspolitik wieder lanciert. Das Niveau ist jedoch bedenklich. Die Personenfreizügigkeit wird kritisiert, ohne dass es eine halbwegs seriöse Diskussion über eine funktionierende Alternative gibt. Die Schutzklausel im EU-Paket wird als Fortschritt gefeiert, ohne dass klar ist, wie sie umgesetzt wird und was sie bringt. Viele reden von Kontingenten, obwohl die Schweiz schlechte Erfahrungen damit gemacht hat.

Das Schweizer Kontingentsystem ist ein jahrzehntelanger, schliesslich gescheiterter Versuch, die Einwanderung über Höchstzahlen und weitere Auflagen zu regulieren. «Die Kontingente wurden stets der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt angepasst, eine Begrenzung der Zuwanderung gab es nicht» (Mario Gattiker, NZZaS, 14. August 2018) . Die Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen waren teilweise erschreckend, insbesondere bei den Saisonniers. Die Integration in die Gesellschaft war in vielen Fällen völlig ungenügend. Viele Arbeiter:innen landeten schliesslich in der IV. Die Produktivität wurde gebremst.

Mit den Zulassungssystemen kann und muss die «Qualität» der Migration gesteuert werden – insbesondere die Arbeitsbedingungen, die Rechte in Bezug auf Aufenthalt und soziale Sicherheit sowie die Qualifikation. Hier schneidet die Personenfreizügigkeit in Verbindung mit einem wirksamen Lohnschutz besser ab als Kontingents- oder Punktesysteme, wie Vergleiche zeigen.

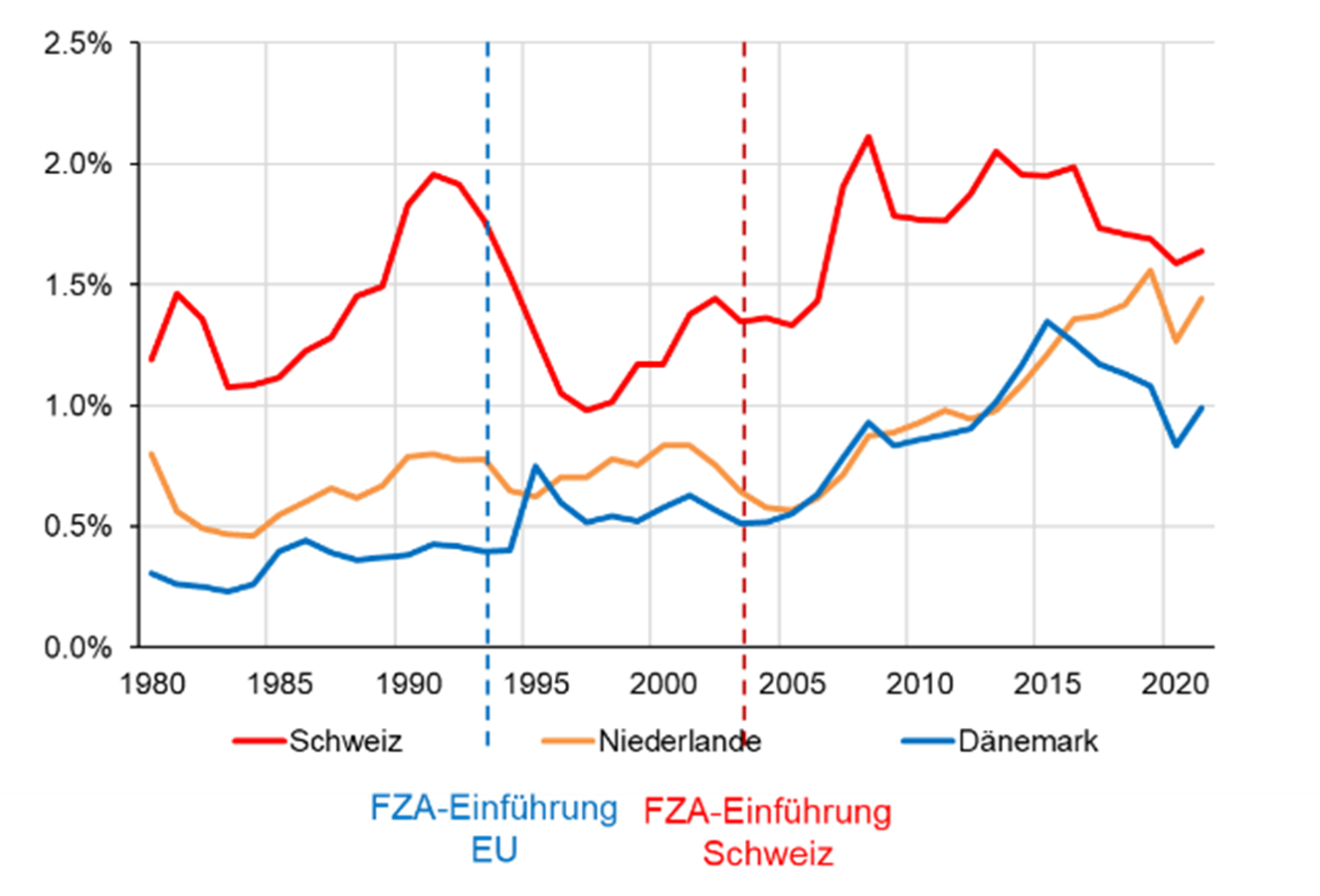

Die Höhe der Einwanderung ist eine Folge der Wirtschaftslage, sowie der Internationalisierung der Wirtschaft und der Verbreitung des Internets bei der Stellensuche. Vor dem Jahr 2000 musste man lokale Zeitungen kaufen, um zu erfahren, welche Stellen ausgeschrieben waren. Nach dem Jahr 2000 hat sich der Stellenmarkt ins Internet verlagert, so dass die offenen Stellen weltweit sichtbar wurden. Die EU hat die Personenfreizügigkeit bereits 1993 eingeführt, die Schweiz erst 2002/2004. Doch die Immigration ist in den Niederlanden und in Dänemark in den letzten 20 Jahren stärker gestiegen als in der Schweiz.