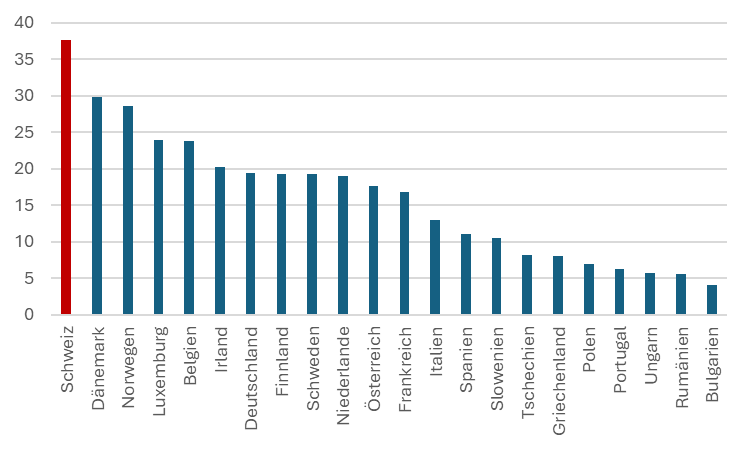

Das Lohnplus der Schweiz hat allgemeine wirtschaftliche Gründe. Die Schweizer Exportwirtschaft ist hoch produktiv: Sei es die Pharma, die Chemie, die Medizinaltechnik oder die Maschinenindustrie. Dazu kommen die internationalen Banken, die hohe Erträge erwirtschaften. Die Firmen in diesen Branchen können höhere Löhne zahlen. Das wirkt sich auf die ganze Wirtschaft aus. Wenn die Löhne in den Exportbranchen hoch sind, zieht das auch die Löhne von Journalisten, Malerinnen, Lehrerinnen oder Coiffeuren nach oben. Man kann die Arbeitnehmenden in den Binnenbranchen nicht schlechter zahlen als in der Exportwirtschaft, sonst findet man keine Leute. Dementsprechend ist das Lohnniveau in hochproduktiven Volkswirtschaften auch höher als anderswo. Die Binnenwirtschaft mit ihren persönlichen Dienstleistungen kann die Produktivität nicht entsprechend erhöhen. Die höheren Löhne werden in der Binnenwirtschaft teilweise über Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben. In den Wirtschaftswissenschaften nennt man das den Balassa-Samuelson-Effekt: Hochproduktive Wirtschaften haben höhere Löhne und höhere Preise. Unter dem Strich lohnt es sich für die Arbeitnehmenden. Sie haben – nach Abzug des höheren Preisniveaus – mehr Nettolohn.

Auch für die Arbeitnehmenden ist es wichtig, dass die Schweizer Exportfirmen ihre Produkte in der ganzen Welt verkaufen können. Der Schweizer Binnenmarkt ist zu klein, um die hohen Investitionen in neue Produkte zu amortisieren. Die Schweiz alleine konsumiert zu wenig Medikamente, um die Entwicklungskosten einzuspielen. Der Marktzugang in andere Länder – in Europa, aber auch auf anderen Kontinenten – spielt eine Rolle für das Lohnniveau.

Der neue Protektionismus der US-Regierung Trump steht dem entgegen. Es ist zu hoffen, dass es in den Gesprächen mit den USA zu den Zöllen bald eine Lösung gibt. Auch der Marktzugang in die EU oder die Freihandelsabkommen spielen grundsätzlich eine positive Rolle – wenn man sich auch nicht überschätzen darf.

Entscheidend ist, dass der erwirtschaftete Wohlstand bei den Arbeitnehmenden ankommt. Gerade hier ist der Handlungsbedarf gross. Die Reallöhne sind in den letzten Jahren in einigen Branchen kaum oder gar nicht gestiegen – im Unterschied zu den Gewinnen der Firmen. Marktzugangsabkommen müssen daher immer auch mit der Verteilung zusammen gedacht werden. Im Europapaket wird neu der Kündigungsschutz für Personalvertretungen verbessert. Diese Vertretungen sind es, die in der Industrie oder in den Banken die Löhne aushandeln. Nur wenn die Arbeitnehmervertretungen mit den Arbeitgebern auf Augenhöhe verhandeln können, kommen die Erträge der Firmen am Schluss bei allen an. Neben dem Kündigungsschutz braucht es noch weitergehende Mitwirkungs- und Informationsrechte sowie Gesamtarbeitsverträge mit Lohnregelungen. Branchen wie die Versicherungen oder die Medizinaltechnik haben keine Gesamtarbeitsverträge GAV und somit auch nur wenige Rechte der Personalvertretungen. Hier müssen in den nächsten Jahren gute GAV entstehen.